一応、日本にいた時にはソフトウェアを扱うエンジニアだったので、コンピュータの歴史ってすごい興味があるんですよね。そんな歴史を実際に見に行ってきました。

見たいものがなんでもあるのがイギリスですね。

どんなところ?

第二次世界大戦の時に暗号解読を行なっていた場所で、世界初のコンピュータセンターであるBlock Hを改装して博物館にしている場所です。歴史が動いていた場所に入れるってだけでも嬉しい限り。

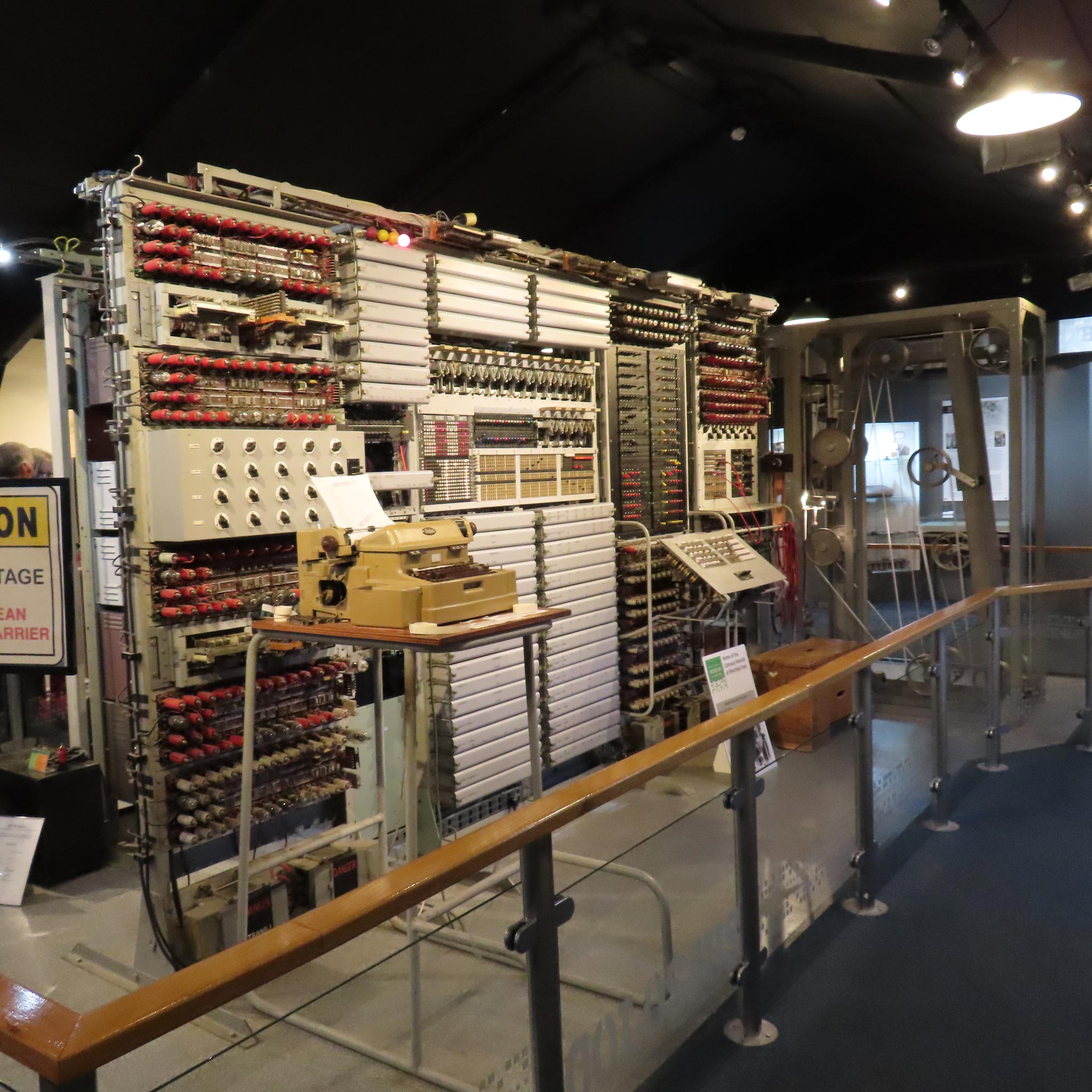

ドイツ軍の暗号解読を行なっていた暗号解読機のColossusや、エニグマを解読したことでも有名なbombeの再現機が展示されていて、今でも動いているところを見る事ができます。この博物館は、すべての展示物を可能な限り復旧して展示するという方針があるらしく、展示物ってだけでなく、活躍していた当時と同じ状況を見ることができ、ボランティアの解説員の方々によって詳しい説明を聞くこともできます。

名前:The National Museum of Computing

住所:Block H, Bletchley Park, Bletchley, Milton Keynes MK3 6EB

URL:http://www.tnmoc.org/

行き方:🚗ロンドンからM1を通って約1時間10分

🚊Bletchley駅から徒歩11分

入場料:大人(16歳以上)£10

学生and60歳以上£7.5

子供(5歳から15歳)£5.0

子供(5歳以下)無料

予約方法

基本的には予約しなくても大丈夫です。

イベント等がある時には予約しないといけない場合もありそうなので、サイトはチェックしましょう。

また、観光情報009で紹介したBletchley Parkの地域のイベント情報が置いてあるスペースがお土産ショップの横にあって、そこにこのミュージアムのチラシがあって、それを持っていくと10%OFFになるので、もし行くなら一緒に行くことをオススメします。

私は、Bletchley Parkに行ってチラシを発見して、別の日にこのミュージアムに行きました。

でも〜2回目にBletchley Parkに行った時には一枚しかチラシがなかったので、必ず貰えるってことでもないので、あればラッキーなくらいで考えてくださいね。

Bletchley Parkについてはこちらに詳しく書いています。

行った感想

コンピュータの歴史を学んできた私にとってはウキウキするものばかりだったのですが、注目したいのはこちらの歴史的価値が高いコンピュータ達。

初期のコンピュータは、部屋一個分だったっていうくらい大きなものだったと聞いてはいたけども、実際に見たことがないし、今ではスマートフォンやスマートウォッチくらい小さいものでなんでも出来てしまうので想像がつかないんですよね。実際に、それらのコンピュータの原点を見る事ができます。

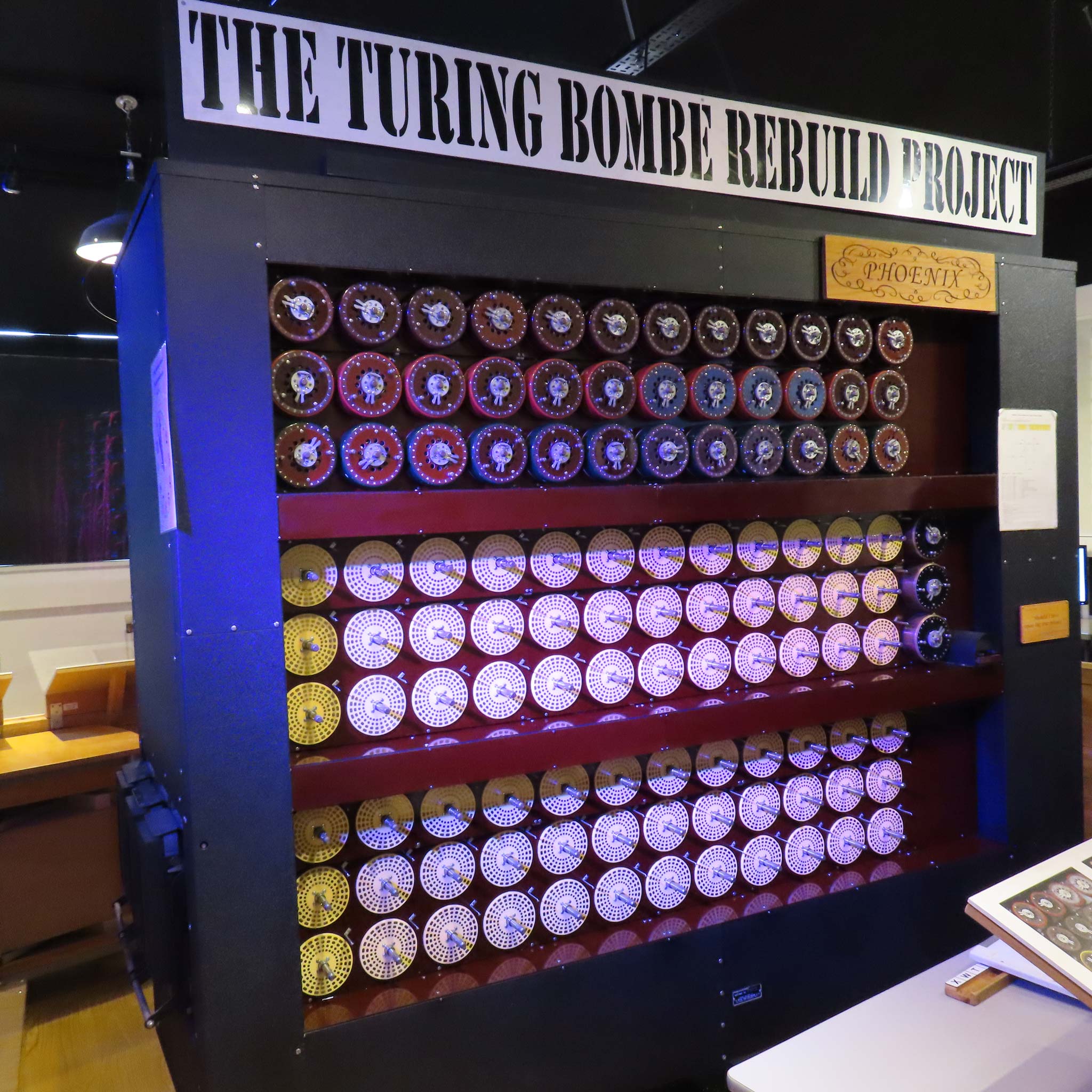

Bombe

実は、動いている状態の本物のBombeを見ることができるのは、こちらの博物館なんです。Bletchley Parkの中には、解説するための色んな展示がされているのですが、実物に関しては写真での展示だったり、映像で動きを解説していましたが、こちらではそれが、本当にどんな音を出しながら、どんな感じで動いていたのかを見ることができます。

これは、2016年にBombeを再建しようというプロジェクトが立ち上がり、有志で集まったエンジニアの人達が再建したもので、Phoeixと名付けられています。実際に再建に関わったエンジニアの方々がいて下さって、動かしながら解説をしてくれます。

展示物の中には、再建時の部品を細かく展示しているところもあるので、詳しく見ることができます。

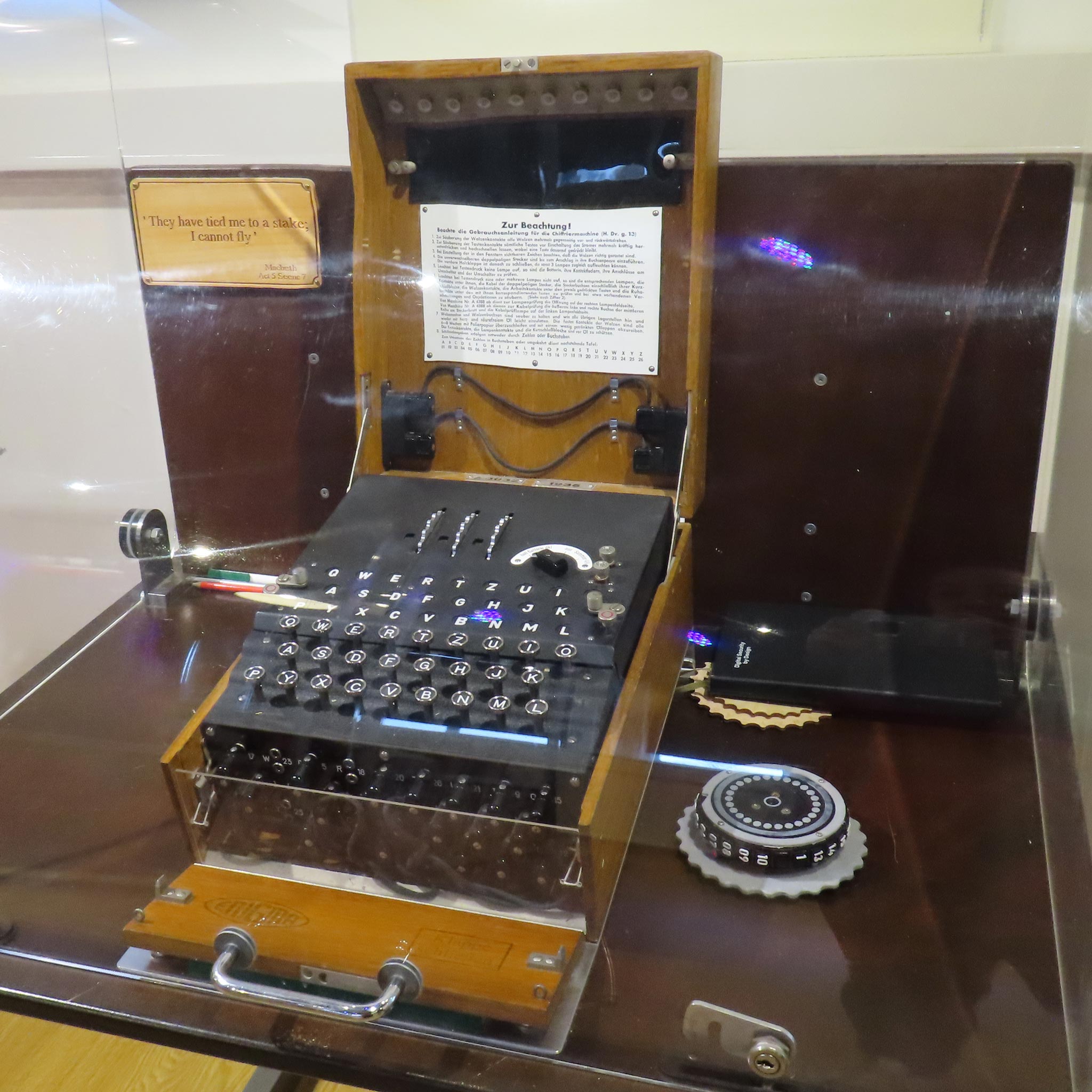

ちなみに、エニグマはこちら。

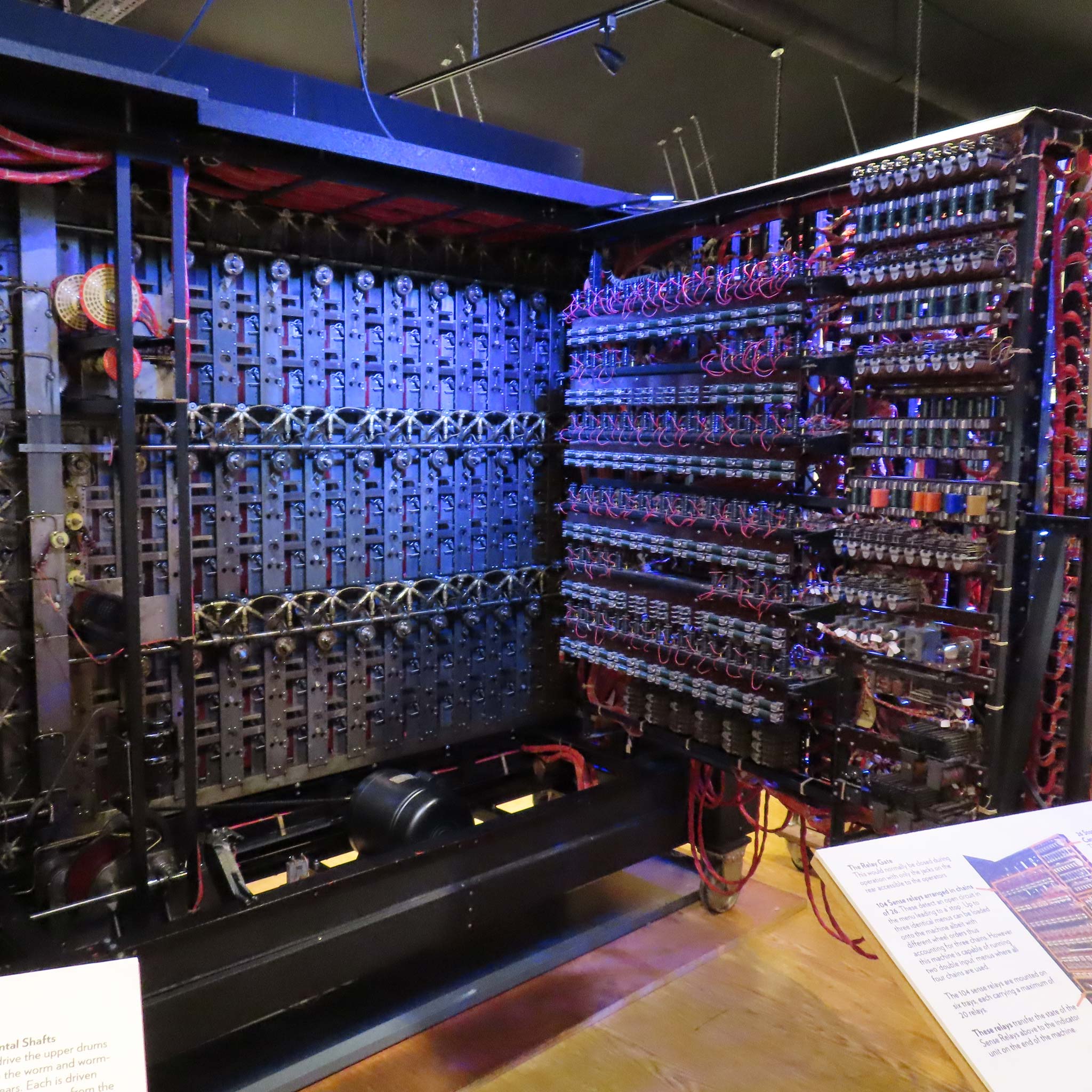

Colossus

これは、第二次世界大戦時に暗号解読のためにBombeよりも前に活躍していた暗号解読機です。

Colossus(コロッサス、本来の意味はロードス島の巨像の名)は、第二次世界大戦の期間中、ドイツの暗号通信を読むための暗号解読器としてイギリスで使われた、専用計算機である。電子管を計算に利用していた。Colossus は、Bletchley Parkの数学者マックス・ニューマンが提起した問題を解くため、英国中央郵便本局研究所の技術者トミー・フラワーズを中心としたチームが設計した。プロトタイプの Colossus Mark I は 1943年12月に完成し、1944年2月からブレッチリー・パークで動作した。改良版の Colossus Mark II はノルマンディー上陸作戦直前の1944年6月1日に完成した。戦争が終わるまでに10台の Colossus が製造された。

出典:Wikipedia

ここで展示されているのは、Colossus Mark Ⅱの再現されたものです。それにしても大きな機械で、多分、3畳分くらいあるんじゃないかなって感じでした。これも実際に動かしつつ、説明を受けることができます。

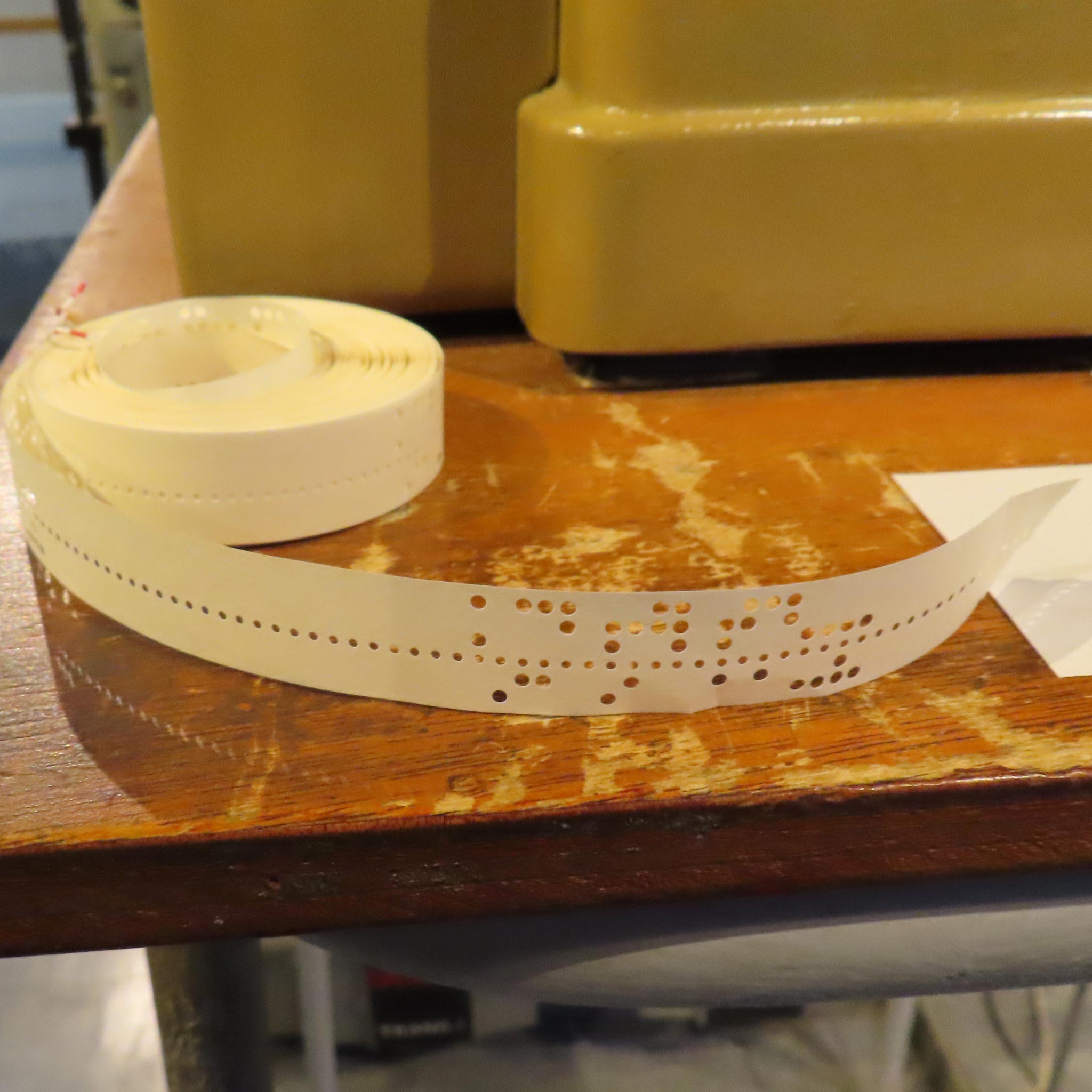

この当時のコンピュータの命令は、テープに穴を開けて行なっていたとは習ったことがあったのですが、実際に見るのは初めてで感動!!教科書にあることを実際に見ることができるってイギリスの凄さの一つですよね。

世界初のデジタルコンピュータ(Harwell computer)

Harwell computerは、イギリスの原子力機構で開発、しようされていたコンピュータで、2009年から2012年にかけて修復されて、『世界最古の稼働中のデジタルコンピュータ』としてギネス認定されているんです。実際に計算するのには5秒から10秒くらいかかってしまうらしいので、暗算が得意な人だったら計算能力は勝っちゃうかも。出典:Wikipedia

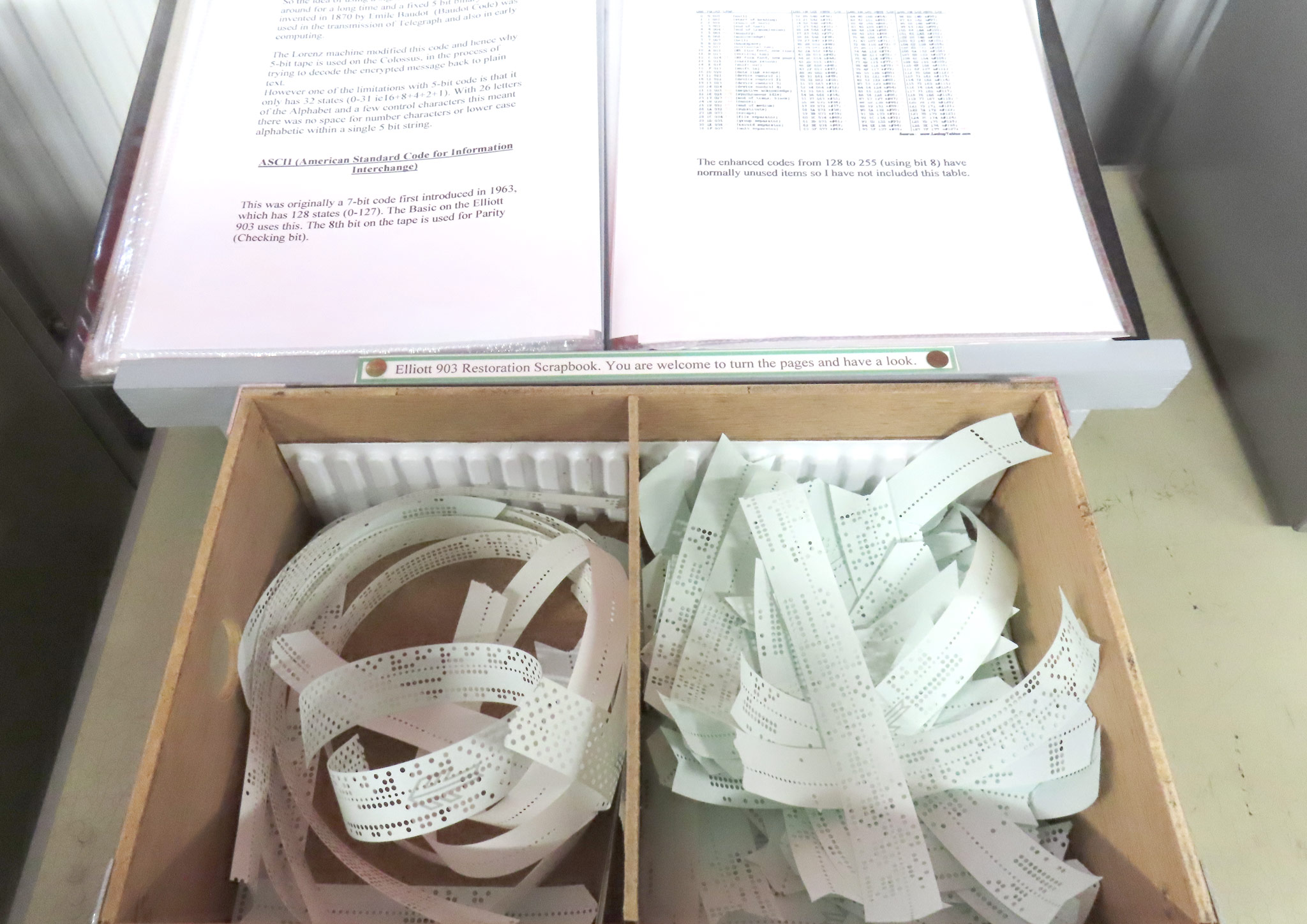

もちろん、今でもメンテナンスの人が動かしていてデータが保存されていたりしていました。もちろん、ここも保存は紙テープ。使用済みの紙テープが持っていって良いよ〜って置いてあったり、穴が示すコードの解読表があって解読することもできます。

今、スマホの一つのアプリとしてできる計算をするのに、こんなに大きな機械が必要だったって凄いですよね。ここから、今のコンピュータ技術って発展したって思うとすごい感慨深い。

実際に動かして、子供達にコンピュータを教えたりするイベントもあったりするらしいです。子供の時に来てみたかった〜〜

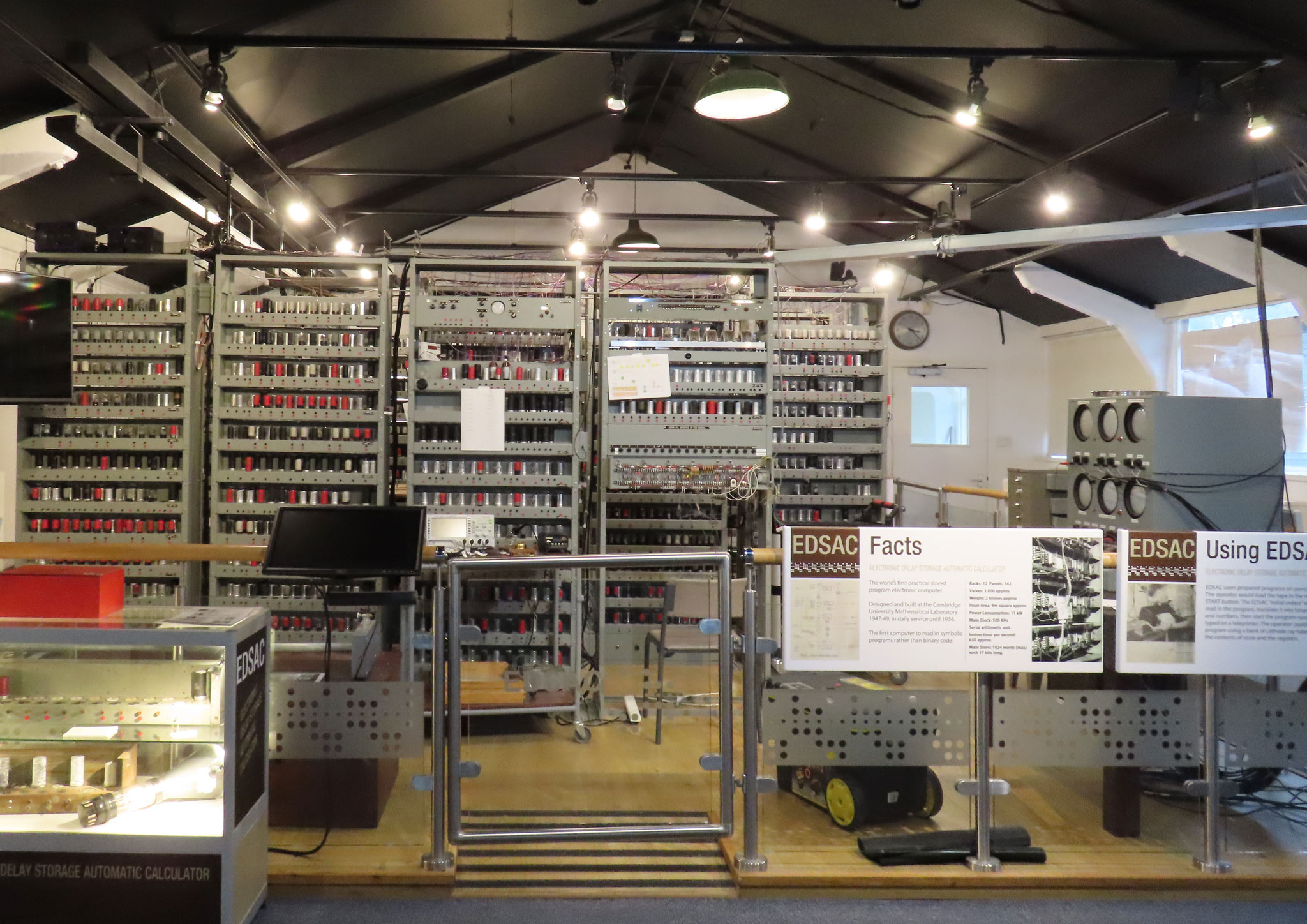

EDSAC(Electronic Delay Storage Automatic Calculator)

EDSACは、ケンブリッジ大学が開発した世界初のプログラム内臓方式の電子計算機。

EDSAC(エドサック、Electronic Delay Storage Automatic Calculator)は、初期のイギリスのコンピュータのひとつ。このマシンはジョン・フォン・ノイマンがまとめたEDVACについてのレポートに刺激され、モーリス・ウィルクスとケンブリッジ大学の数学研究所のチームが開発した。EDSACは、世界初の実用的なプログラム内蔵方式の電子計算機であるが、プログラム内蔵方式の世界初の稼働したマシンではない。

出典:Wikipedia

1950年に遺伝子頻度に関する微分方程式をEDSACで解いたってことがあり、これは生物学分野での世界初のコンピュータ利用ってことでも有名みたい。この大きさで電子計算機なんですよ。これももちろん動くので、動かして解説してくれることもあるみたいです。私が行った時は、動かしていませんでした。

そのほかの計算機の歴史

計算機の歴史が展示されています。手で計算をする算盤から計算尺、今普通にしようしている卓上の計算機まで、大きさは全部違うのですが、できることはみんな同じ、計算ですね。

世界初の卓上計算機(Anita Mk Ⅷ)も展示されています。

部屋の大きさだったものからしたら、随分と小さくなりましたが〜〜大きいですよね。

日本の計算機も色々と紹介されていましたよ。上左が日本計算機、上右がシャープ、左下がキヤノン、右下がデンオンです。他にも色んな日本メーカーのも置いてありました。

凄い博物館で日本のものが紹介してもらえるって嬉しくなりますね!

他の展示物

コンピュータの歴史ってここからが始まりですよね。

他は、文字の掲示で初代のコンピュータから今までの年表があったり〜

エンジニア業界で活躍したAde Lovelaceさんを始めとする尊敬する先輩の女性達の紹介があったり〜

色んな形のコンピュータの歴史が書かれていたり〜

パーソナルコンピュータ(パソコン)の歴史が書かれていたり〜

パソコンゲームの歴史のスタートであるインベーダーゲームや、簡単なプログラミングでパソコンゲームができるようなブースもあったり。

しかも〜〜昔のブラウン管のモニターとパソコンで。

少年が真剣にゲームを作って遊んでて、昔やったなぁ〜って懐かしくなりました。

最後の方には、今は欠かせないインターネットについての紹介も。どこで始まって、どうやって家庭や世界中に広まったのかの紹介もあって、今、生まれてからずっと当然のようにインターネットを使っている人達に教えてあげたいなって思うことばかりでした。

でも〜一つ最後に思ったこと。。。

家庭にインターネットが広まった経緯を学生で見て使っていたので、歴史として紹介されていて、ちょっと歳を感じちゃいました笑

さいごに

学生時代も理系の大学だし、仕事もエンジニアだった私としては凄い興味深い展示ばっかり。

中学生とか高校生とかで理系にしようか、文系にしようか迷っている子がいたら、ぜひ言ってみてほしいなって思いました。ここが興味深かったら、もう完全に理系だね!

コメント